中國工業報記者 曹雅麗

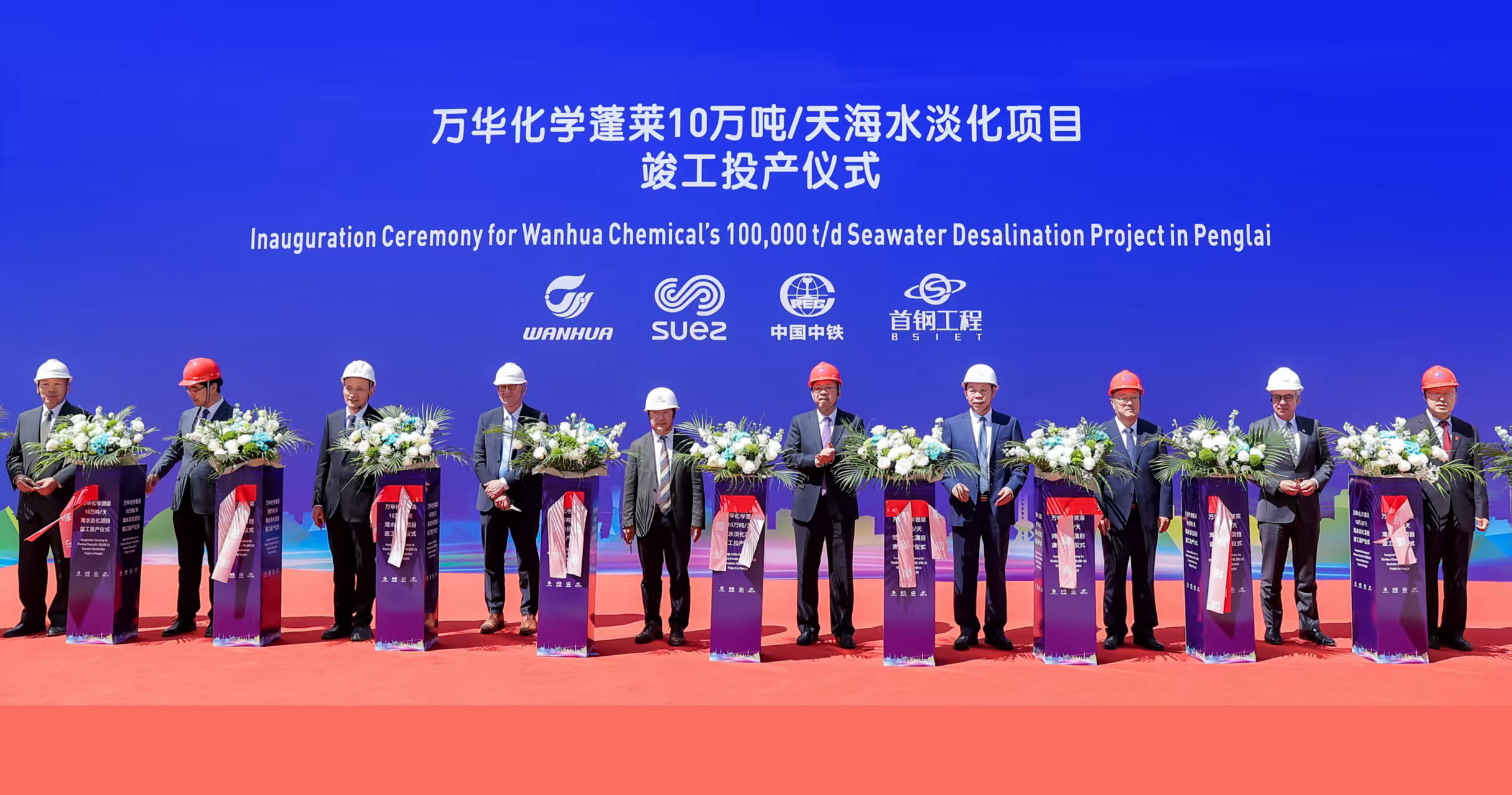

4月28日,我國規劃規模最大的工業海水淡化項目——萬華化學蓬萊海水淡化項目在煙臺市蓬萊區投產。萬華化學蓬萊海水淡化項目是山東省乃至全國海水淡化戰略的重要實踐,是中法企業在水資源可持續利用領域的重要合作成果。

據悉,萬華化學蓬萊海水淡化項目由法國蘇伊士集團、中鐵上海工程局和北京首鋼三方共同承建,是中法兩國在生態環保和氣候變化領域合作的重要成果。項目總投資18億元,分三期建設,每期工程日產10萬噸淡水。

向海要水 打造海水淡化新標桿

當前,全球變暖加劇,水資源短缺日益嚴峻,對長期可持續水資源解決方案的需求日益迫切。根據世界資源研究所的數據,到2050年,全球超過30%的人口(分布在51個國家和地區)將面臨嚴重或極其嚴重的水資源壓力。

近年來,我國不少沿海城市面臨淡水資源匱乏問題,尤其是北方地區,水資源供需矛盾突出。以山東為例,是海洋大省,也是缺水大省,人均水資源占有率不足全國平均水平的1/6。

值得關注的是,中國早已開始推進海水淡化規模化利用,將其納入沿海地區水資源安全保障體系。

2021年,國家發展改革委、自然資源部印發《海水淡化利用發展行動計劃(2021—2025年)》,推進海水淡化規模化利用,保障沿海地區水資源安全。

與此同時,為解“發展之渴”,近年來,山東發布關于加強海水利用工作的意見、海洋強省建設行動方案等支持政策,將海水淡化列入重點發展戰略性新興產業、重點發展技術領域,向大海“要水喝”。

“身”臨大海,能否向海借水,提供增量水源?當前,山東省正發揮海洋區位優勢,將海水淡化列為產業發展重點,蓬萊海水淡化項目則是其中的標桿項目。

萬華化學集團董事長廖增太認為,萬華海水淡化項目的建成,不僅是萬華化學在工業綠色低碳發展道路上邁出的堅實一步,更是我國海水淡化技術創新與應用的重要里程碑。

“通過蘇伊士和萬華的緊密協作,項目以最優工藝、最短流程和最高效率實現國際領先水平,并創造了全球海水淡化行業的能效標桿。”廖增太介紹,一期海水淡化項目實現了工藝最優、流程最短、效率最高,運行負荷率達98%以上,達到國際領先水平。

此外,廖增太介紹,項目實現了全球首套海水淡化黑屏操作,智能自主運行效果顯著,報警率人/小時不到1次,操作率人/小時不到3次,大幅降低勞動強度,有效提升安全水平,進一步優化運行成本。

談及項目建設歷程時,中鐵上海工程局集團董事長王建營表示:“作為國內目前規劃規模最大的工業膜法海水淡化項目,圍繞將其打造成為‘燈塔’標桿的初心使命,中鐵上海工程局從講政治、講誠信的戰略高度出發,配齊配強各類資源,科學優化施工組織,穿透式管理安全質量,在聯合體合作伙伴的通力協作下,歷經14個月的艱苦奮戰,如期完成整個設施的高質量交付,充分展示了‘勇于跨越、追求卓越’的開路先鋒文化。”

“首鋼工程為全球200多個客戶完成了近800項優質工程,秉承“技術立身”的信念,以BIM技術貫通海淡廠全生命周期。萬華化學、蘇伊士、中鐵上海局與首鋼工程在不同領域的領軍企業,各方跨越國界、突破行業壁壘,在綠色發展理念下構建起緊密合作的生態系統。接下來,我們將為全球水資源可持續發展注入新動能!”首鋼工程公司董事長吳禮云表示。

蘇伊士集團聯席首席執行官兼水務首席運營官PierrePauliac表示:“蘇伊士在全球設計、建造和運營260余座海水淡化廠,擁有近60年的豐富經驗,為市政和工業客戶提供因地制宜的高性能海水淡化解決方案。蓬萊海水淡化廠按照高工業標準建造,是蘇伊士與萬華化學集團在自2017年開始的成功合作基礎上打造的標桿項目。

“一期工程的順利投產,不僅為中國沿海地區的海水淡化樹立了標桿,更有力證明了結合創新、雄心和伙伴合作所帶來的無限可能,以解決沿海地區淡水資源短缺的迫切需求。”PierrePauliac說。

項目不僅有助緩解當地淡水短缺壓力,節約稀缺淡水資源,更通過提升區域水資源韌性為沿海地區水資源安全保障提供了可復制的范本,有力支持工業企業適應氣候變化。

創新“膜”法 以科技之力破解水資源困局

記者了解到,作為全球領先的膜法海水淡化工程商,蘇伊士將全球專業經驗和創新技術應用到萬華項目中。通過低碳、節能、環保的工藝設計,比傳統的膜法海水淡化技術降低了15%以上運行成本。

據介紹,蓬萊海水淡化項目所淡化的海水原水是來自附近電廠的循環冷卻退水,全年水溫在8℃到38℃之間,也就是溫排水。由于充分利用了溫排水的余熱,節省了加熱成本,有效改善了冬季利用常規海水進行淡化能耗大的問題。

蘇伊士中國環境科技總裁張軍在接受媒體采訪時表示,作為膜法海水淡化工程的全球領導者,蘇伊士結合其國際專業經驗和創新優勢,采用先進的反滲透膜法技術將海水轉化為淡水,提供給萬華化學蓬萊工業園作為主要的生產用水來源。

蘇伊士中國環境科技總裁張軍

“蘇伊士與萬華的合作有三個特點,第一個是規范,第二個是高質量,第三個是客戶至上。從項目啟動的第一天起,我們始終將安全、質量和性能放在首位,攜手聯合體合作伙伴一起,僅用了14個月便完成了整個設施的建設。這一非凡成就得益于參建各方緊密的協調、嚴謹的項目執行以及我們對卓越的共同追求。”張軍表示。

“蓬萊海水淡化項目,無論是從原來原水的情況到周邊整合的情況,再到工藝的選擇,都是蘇伊士因地制宜發展新質生產力的體現。”張軍進一步解釋。

海水怎么變淡水?“當前國內有兩類成熟技術,一種是‘熱法’,利用蒸餾加熱海水,將蒸汽冷凝成淡水。”張軍告訴記者,但這種方法需要大量熱量,對環境不友好。

“另一種則是我們采用的‘膜法’,是目前主流的淡化方法。”張軍解釋,“這是一種純物理過濾法,可以把海水淡化工廠理解成一個大型凈水機,一層層過濾膜去除海水中的雜質,得到淡水。”

張軍介紹,通過實施單膜法工藝、一級反滲透兩端產水、殘余能量回收、智能控制等措施,單噸產水運行電耗達到2.62度/噸,比原設計降低了25%,同時藥劑單耗也降低了75%,創造了全球海水淡化行業的能效標桿。

“項目采用低碳、節能、環保的工藝,較傳統的‘雙膜法’可降低15%以上運行成本。項目一期全面建成后,產能可達到10萬立方米/天,每年能節約3600多萬立方米淡水。”張軍進一步補充說。項目通過應用高度智能化的運行系統,實現全廠黑屏操作,成功打造了中國首家全自動化無人值守運營的海水淡化廠。

“黑屏操作就意味著人為正常干預項目操作的時間會比較短,可能性會比較小。黑屏操作其中還涵蓋了另外一個含義,就是當水廠按照出水的需求進行調整的時候,也是完全由自動化程序來完成水量的調節,水量的調節又和電力錯峰相結合,能夠達到在運行上起到很好的節能作用,滿足企業生產需求。”張軍說道。

據了解,三期項目建成后每年可提供1.08億噸的淡水資源,有效緩解當地淡水資源的緊張,增強了區域水資源安全保障能力。

“這個項目的建成也為我們不斷地拓展海水作為第二水源,作為應急水源,以及作為工業發展的水源,都提供了一些可能性。在接下來的發展中,蘇伊士會在中國加大力度,加大對這類項目的推廣力度。”張軍表示。

按照規劃,到2025年,全國海水淡化總規模將達到每天290萬噸以上。“隨著政策與標準體系的日益完善,國內技術的不斷提升,未來海水淡化產業大有可為,蓬萊海水淡化項目未來或可復制到其他沿海城市,將進一步提高沿海地區水資源的保障能力。”張軍充滿期待地說。

“未來,蘇伊士愿與全球伙伴攜手,持續突破水處理膜材料核心技術,打造綠色低碳智能標桿,引領行業變革,為全球海水淡化產業貢獻力量。”張軍如是說。

請輸入驗證碼