“200年前世界上第一個矩形盾構機,是歐洲人發明的,我的中國同行卻將這項古老的技術,賦予了新的生命。”

這是德國波鴻魯爾大學副校長、德國科學與工程院院士GuntherMeschke近日在浙江寧波舉辦的“寧波軌道類矩盾構”技術評價會上,對此項技術研究的牽頭者黃毅博士及其團隊伙伴所作的贊譽。

集眾智創絕招突破“卡脖子”技術

盾構(或稱“盾構機”)素有工程機械的“航母”之稱,可廣泛應用于城市軌道、地下管廊、鐵路公路隧道等重大工程、基礎建設領域。

黃毅是上海同濟大學土木工程博士生,2012年畢業后入職寧波市軌道集團有限公司(以下簡稱“寧波軌道”),同事們都稱他"黃博",現為高級工程師,與盾構打了十幾年交道。他說,寧波軌道通過技術引進與自主研發相結合,僅用4年時間,便順利打通3條城市地鐵線路。不過當時采用較成熟的圓洞單軌盾構技術,遇到狹小逼仄的地下施工空間便難以適應,2013年底,在建設寧波地鐵4號線就被卡住了坎。4號線總長35.95公里,其中有2公里線路位于寧波翠柏里老街區正下方,地下可用空間凈寬不足14米,在如此狹窄的地下空間作業極為罕見,也是國際性難題

圖一:圖為黃毅(左)在施工現場檢查設備運行情況

在此期間,黃毅偕團隊伙伴多次到歐美日等國的盾構同行調研考察,對日本技術尤為關注。他說,日本地鐵大多在東京灣一帶,與寧波的城市布局、地質構造有較多相似之處,其中日本推出的矩型盾構,采用全鋼架支撐,雖然成本較高,但能較有效的在地下狹窄空間施工,他們視若至寶不輕易示人。

寧波軌道建設分公司黨委書記黃貴彬說,我們最初想咬咬牙,從日本買一臺“矩型盾構”成品裝備,以緩解翠柏里燃眉之急,但日商卻以“目前暫無出售計劃”為由婉拒。黃毅說,即便能引進其他類似盾構機,對方也處處設防,開出嚴苛的條件。“事關‘卡脖子’的高端裝備與關鍵技術,不能指望也無法依賴外援引進。”

為此,寧波軌道決定抽調精兵強將,嘗試研發適合中國國情與寧波地質條件的“矩型盾構”,黃毅為一線技術負責人。他說,作為一項國際領先的重大課研項目,僅憑寧波軌道單打獨斗不行,我們搭建產學研用一體化大平臺,參與的有上海隧道設計院、上海隧道工程公司、同濟大學等眾多一流高校學府、專業機構,組成國內頂尖的地鐵盾構攻關團隊,將軌道建設工地變成國際級大科研場。

當時擺在黃毅與團隊成員面前的有單圓單軌、雙圓雙軌、矩型雙軌等多項國內外的盾構技術。他說,我們經過多方面利弊分析,可行性論證,對包括公認最先進的矩型盾構都予以排除。

既然現行盾構結構都不行,能否考慮橢圓型?黃毅說,經應力計算及實驗結果表明,其受力更合理、抗壓力更強的結構,不是單純的橢圓形,而是采用四段不同弧度的曲線,銜接成如同橫放的鴨蛋,這便是今天名聲遠揚的“類矩盾構”技術的創意由來。

對地鐵建設來講,“時間就是金錢”絕非虛言。黃毅與團隊伙伴夜以繼日全力以赴協力攻關,僅9個月時間,寬11.83米、高7.27米,世界上首臺截斷面最大、掘進利用率最高的“類矩盾構”精彩亮相,寧波市將其命名為“陽明號”

深耕一線成就“解難高手”

作為全新的技術裝備,從實驗廠出品到規模化應用,需要通過可行性驗證階段,自不敢貿然先用在情況復雜的4號線上。黃毅說,我們想到地處近郊的3號線高塘橋出入段線,將原本準備開渠明挖的部份地段,改為類矩形盾構地下掘進。

新出廠的“類矩盾構”運抵施工現場,上海隧道公司高級工程師潘濤說,我們心里有些忐忑不安,畢竟從工廠模擬到現場實操變數太大。果然首環試拼裝便遇到“下馬威”。按設計要求,“類矩盾構”要將每環11片,每片重達數噸高強度鋼砼管片,拼接成高7米、寬11米的“類矩環”空間,其精度需要控制在5mm以內,我們耗費多時未能如愿,只得請黃博來“點撥”。

黃毅在現場觀察了兩天兩夜,終于發現問題。原來隨著盾構掘進,管片出現位置偏移,黃毅設計了限位器,將管片夾住定位。接著把拼裝機原來各自運行的三個動作,串聯成環臂式一個動作,使管片拼裝精準控制在誤差縫隙之內,這才恢復試驗施工,闖過了起步難關。

圖二:圖為黃毅(中)與團隊成員作技術研討交流

試驗段初戰告捷,整個團隊移師4號線,也一氣呵成,打通了曾被視為畏途的翠柏里超窄地下段。黃毅說,按原來施工方案,僅地面拆遷補償即需12億元,而采用“類矩盾構”施工,可節省各類費用達11.4億,且不拆房不擾民,施工進度快,實現社會、經濟、環保等多方面良好效益。

寧波地處我國東部沿海軟土地帶,地下土層含水率高達50%,比東京、上海等同類沿海大城市高出10%左右,是目前我國在建地鐵中,地層含水率最高的城市之一,“有人將此比喻為‘嫩豆腐打洞’,認為寧波是座不適合建地鐵的城市。”黃毅說。我們運用“類矩盾構”系列化技術工法,有效破解了世所罕見的地下海泥層軟土開掘作業的國際性難題。

因受到軟土地基等因素的干擾影響,最初施工中幾次發生多刀盤碰撞。黃毅說,此類問題國外也有遇到,他們較多采用停機再啟動,但影響作業效率扭力受損較大。我們研究后,將大小刀盤分別作了刀形改進與結構調整,杜絕了刀盤交錯現象。

寧波地鐵6號線江南路施工點附近,有三根大自來水管,軌道建設三部工程師張家碩說,我們按常規作了基坑鋼管護壁,黃博巡查后認為不妥,說這些水管一旦發生意外,后果不堪設想。他立即更換能夠自動調節壓力的智能支撐系統,還在水管沿線設立11個監測點。6號線開工2年多來,多次遭遇臺風暴雨及東海大潮侵襲,由于采取周密的防控措施,迄今未發現任何異常。

有專家認為,寧波軌道研發攻關的“類矩盾構”,是全球盾構領域真正意義上的首創與新技術革命。而作為一線“操盤手”,黃毅始終懷有一個信念與夢想,就是要將此“國之重器”,對標世界最前沿,精心打磨成精品極品。

“類矩盾構”問世后,從1.0版到5.0版,黃毅與團隊成員不斷深化研發迭代升級,實施了一系列重大技術的改革創新。他說,最初推出的盾構刀盤體系,由兩個“X型”大刀盤加一個“I型”小刀盤組合而成,3個刀盤同步作業,形成全斷面百分百切削,這也是其獨特優越性。

此后運用互聯網數字化技術,通過程序預設,盾構機能夠自動調節運行速度與刀盤角度,增強了安全性可靠性。隨著技術、工法的不斷優化,盾構作業效率也大為提升,如管片拼裝,最初每塊作業時間需30分鐘,后縮短為15分鐘,現需僅5分鐘。掘進速度則由原來每天的2-3米,達到現今每天10米,增加了三倍多。對此豐碩成果,黃毅說,我是農家子弟,深知一份耕耘一份收獲,舍此別無他途。

咬定青山不計險終成“遙遙領先”

黃毅還千方百計創新“類矩盾構”的應用場景,使其發揮更多的功能與效能。東錢湖地鐵調度場線,原本采用明挖方案,不料動工時發現地下有條國防電纜,只得暫停下來。正當工程隊一籌莫展之際,黃毅聞訊趕來,建議改為“類矩盾構”開掘,從電纜下面穿越而過。接著又將沙石建材堆成“人造山坡”,增加盾構施工要求的土層荷載,僅一個多月,就把幾乎擱淺的調度場線順利打通了。

寧波8號線麗園南路站的會車線,為爭搶時間需單雙軌同步相向施工,這使單圓洞與“類矩”洞容易出現“互吸”偏差。根據委托的地鐵設計院模擬預期,偏差可能超過12厘米。

“這難題全世界也找不到先例可作參考。”寧波軌道盾構部工程師劉騰去作匯報,黃毅建議將盾構軸線向外側偏3厘米。劉騰說,這個糾偏角度遠低于測算估值,我們有些將信將疑。結果在實際操作中反彈值為4厘米,兩相抵沖僅1厘米之差,安然通過了最危險的交叉段,大伙喜出望外,又嘆服不已。

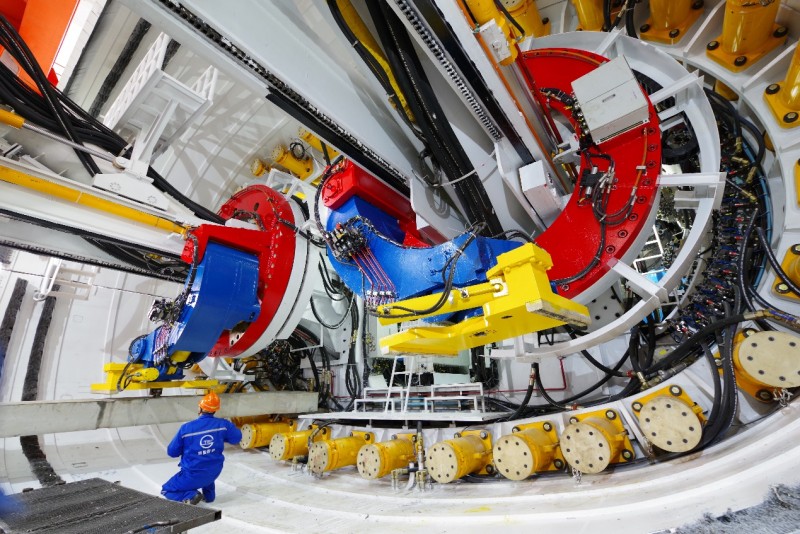

圖三:圖為工程技術人員為首臺“類矩盾構”作投產前檢查調試

“類矩盾構”不斷創新的科研成果,在國內外業界產生了廣泛影響,來自鄭州、南京、杭州等眾多城市的地鐵同行,紛紛幕名前來學習考察,推廣移植的先進技術、工法,亦廣受歡迎好評。

在歷時10年的不懈努力與堅守中,黃毅團隊先后獲得42項國內外專利,4項省部級科技進步獎,填補了多項國內空白,占據了全球地鐵盾構領域的制高點,成為真正的“遙遙領先”。黃毅說,目前面向六代機,我們仍在加強技術研發與儲備,努力使“類矩盾構”這項高新技術,在國際競爭的賽道上,持續保持領軍者的地位。

作為浙江省勞動模范、國內地鐵行業有影響的技術新秀,黃毅還發起成立了勞模創新聯盟,集聚參與寧波軌道施工、設計、科研等20余家單位的勞模、技術骨干,交流探討技術研及時解決一線難題,碩果累累。

近日在寧波舉行的陽明號“類矩盾構”技術成果評價會上,面對眾多來自國內外的權威專家學者,黃毅作了一個多小時的演講,各位“大咖”爭相發言,對技術成果與主講人深表贊許。中國科學院院士何滿潮、中國工程院院士劉加平、周創兵、韓國工程院院士李寅模、新加坡工程院院士梁春輝等中外專家學者一致認為,“類矩盾構”作為中國首創性、原創性、國際領先的高端裝備與施工工法,擁有不可替代的優勢與廣闊應用前景。

原國際隧道協會副主席、美國科羅拉多礦業大學教授JamaIRoStami說,黃博士牽頭研發的這項先進誘人技術,在歐美國家也有需求,尤其在歐洲許多古老的小城,道路狹小建筑密集,“類矩盾構”可為城市地下交通建設提供全新的解決方案。(丹辰 寧波市軌道交通公司集團有限公司)

請輸入驗證碼