近日,由愛奇藝出品的刑偵懸疑劇《風中的火焰》預告片一經推出,熱度居高不下,在視頻平臺預約量超過10萬人。石嘴山市大武口區石炭井作為這部刑偵懸疑劇的主要取景地,西北工業遺址的魅力和獨特的年代感備受劇迷關注。

漫步石炭井老街區,穿越感十足

2017年,隨著石嘴山市積極探尋老工業城市的轉型發展之路,石炭井憑借獨特的自然地貌、豐富且極具歷史價值的工業遺存以及深厚的文化底蘊,迎來新生機。如今,石炭井已成功轉型為工業文旅影視小鎮,吸引眾多影視劇組紛至沓來。一部部優秀的影視作品,如璀璨星辰般在這片土地上誕生,《山海情》《我的父親焦裕祿》《綠皮小火車》等佳作讓石炭井的名字在影視圈中愈發響亮,尤其是去年電影《萬里歸途》國慶檔創下15.9億元票房,讓更多人認識取景拍攝地——石炭井。

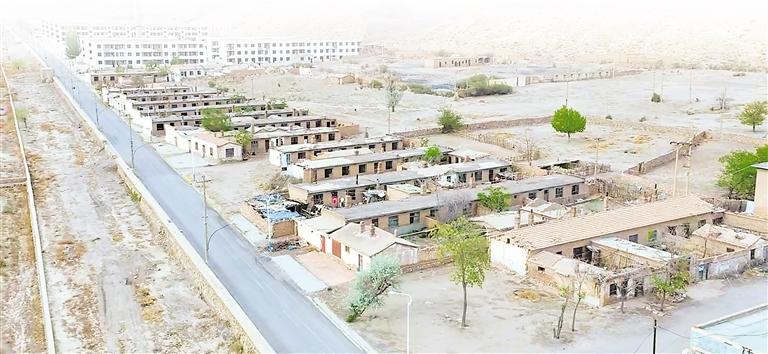

俯瞰石炭井工礦老街區

從廢棄礦區到影視小鎮,不同群體因為電影業在這片熱土上相識相聚,共同描繪影視小鎮新圖景。

留守派

“我為廢棄礦區代言”

62歲的葛義紅是大武口區石炭井街道的老住戶。1960年,葛義紅的父母響應國家號召來到當時的石炭井礦區,加入支援寧夏的建設隊伍。葛義紅是礦區輝煌繁榮的見證者,也是見證家鄉發生巨變的守護者。

“我熟悉石炭井的每一寸土地,我知道哪里的日落最美,哪個巷口最能體現礦區的靈魂。”葛義紅自豪地說。自從石炭井吸引來眾多影視劇組的目光,在石炭井土生土長的葛義紅主動請纓,成為連接劇組與工業遺存之間的橋梁,義務承擔起為劇組尋找最佳拍攝點的任務。

憑借對小鎮的“按圖索驥”能力和熱心腸,全國各地來石炭井置景拍攝的劇組都把她當作“石炭井活地圖”,“有事找葛姐”也成為劇組的不二選擇。每當劇組遇到工作和生活上的難題,無論是道具采購還是文化傳承,葛義紅總能在第一時間為其提供幫助。

有一次,《萬里歸途》劇組來石炭井勘景,為一場關鍵戲份尋找契合度高的背景。工作人員將“視野開闊、有山有沙漠”等場景需求告訴葛義紅后,她將劇組帶到了石炭井的玻璃灘。“這個場景我們在全國各地找了3個月,沒想到20分鐘就被你搞定了。”導演驚喜地說。葛義紅推薦的取景地,不僅解決了劇組的燃眉之急,更因為畫面效果超出預期,成為影片的亮點之一。

關乎石炭井的大情小事,葛義紅幾乎無所不曉。“這些工業遺存,不僅僅是歲月的痕跡,更是石炭井歷史的見證者,承載著石炭井的艱辛與輝煌。”葛義紅的言語中充滿了對家鄉刻骨銘心的愛。她告訴記者,在日常生活工作中,她努力把最好的一面展現給大家,讓來到這里的人都能感受到石炭井的熱情和魅力。

葛義紅的努力沒有白費。獨特的文旅資源為這座工業小鎮開辟了新的發展路徑。隨著一部又一部優質影視作品的誕生,石炭井的名字越來越響亮。每逢節假日,很多游客慕名前來拍照、游覽,讓這里煥發出勃勃生機。

近幾年,石炭井每年接待游客超16萬人次,影視產業正在成為石炭井化腐朽為神奇的“筆”,續寫著石炭井的傳奇和榮光。“我只是做了我力所能及的事,看著家鄉一點點變好,我覺得一切都是值得的。”葛義紅的笑容如同石炭井的陽光一般明媚。

雖然兒子在成都為葛義紅買了房,但生于斯長于斯的她,深愛腳下這片熱土,至今仍在石炭井跑前跑后忙活著。

追夢者

“小鎮也能拍出大電影”

曾是工業重鎮的石炭井,用好用活工業遺產資源,挖掘“三線精神”內涵,推動工業文旅產業“一家牽頭百業生”,成為影視創作的熱土。

寧夏中億影視文化傳媒有限公司總經理趙鵬濤,便是這股新生力量的“破壁者”之一。

趙鵬濤是陜西西安人,來寧夏工作20多年。作為一個對影視有著無限熱忱的追夢者,多年來他飾演的角色不勝枚舉。回想起第一次來到石炭井時的情景,他告訴記者,當時被這里獨有的年代氣息和工業風骨所震驚。“很多導演、主創人員、美術工作者等,都覺得石炭井特別有特色,在這里找到了‘觸電’的感覺。”趙鵬濤說。

2018年,看中石炭井豐富影視資源的趙鵬濤和土生土長的石炭井人房全振一拍即合,成立寧夏中億影視文化傳媒有限公司,主要負責石炭井影視基地拍攝的吃住行、車輛、道具、群演等工作。“這里獨有的地理環境,加上藝術家們在場景上賦予的靈感,我們想把石炭井打造成為一個新生代的現實主義文化旅游影視小鎮。”趙鵬濤如此說著,也為之努力著。

“石炭井,不僅僅是一片土地,更是影視創作的寶庫。”在一次行業交流會上,趙鵬濤激動地說。為了讓石炭井在影視界更有曝光度,趙鵬濤和同事們利用每一次推介交流的契機,將當地風土人情、歷史底蘊,如數家珍般介紹給圈內導演和制片人。從北京的影視論壇到上海的國際電影節,趙鵬濤的身影忙碌而堅定。

趙鵬濤深知,要讓石炭井在影視圈站穩腳跟,僅靠推介是不夠的。為此,他將中億影視的服務觸角延伸至石炭井的每一個角落。近年來,趙鵬濤和團隊將石炭井閑置的焦煤公司公寓樓承包下來,經過重新裝修改造,將其打造為有219間房的影視公寓。

今年,趙鵬濤所在的團隊在石炭井建立中央廚房,一次可容納500余人用餐。從劇組的住宿安排,到拍攝場地的協調,甚至是當地特色美食的推薦,趙鵬濤和他的團隊都力求做到盡善盡美。

“我們不僅要讓導演和演員感受到石炭井的天然魅力,更要讓他們在這里找到家的溫暖。”趙鵬濤說,他走訪每一處拍攝地點,確保劇組能夠順利進行拍攝。同時,還積極推動當地居民參與影視拍攝,讓石炭井的每一個人都能成為影視故事的一部分。

“小鎮也能拍出大電影,國內也能拍出國外的場景。我所做的,就是架起一座橋梁,一端是石炭井,另一端是影視圈。通過努力,讓更多人了解石炭井,愛上石炭井,讓這里成為影視創作的靈感源泉。”趙鵬濤說,如今來石炭井取景的劇組越來越多,大家認為這里能營造出影視劇需要的特殊氛圍,特別是短短1.5小時車程就能找到沙漠、戈壁、湖泊、城市等迥異的地貌和場景,石炭井可謂很“全面”。

斑駁褪色的青磚瓦墻、門窗懷舊的工業廠房、主題鮮明的時代標語……這些一度被閑置的工業遺存,如今“活”了起來,成為拍攝影視劇寶貴的資源和財富。

2023年,石炭井影視小鎮成功吸引《大風吹》《風中的火焰》《你的謊言也動聽》等多部由著名電影人監制或執導的影視劇前來置景拍攝。今年,沈騰主演的院線電影《歡迎來龍餐館》、肖央主演的院線電影《用武之地》等影片也在此置景拍攝。

6年多來,以煤興業、以文化人的石炭井,憑借影視產業帶動就業3萬余人次。

制片人

“這里是影視劇的富礦”

走進石炭井,獨特的西北風貌宛如一幅雄渾壯闊、波瀾起伏的巨幅畫卷徐徐鋪展。連綿起伏的山巒,猶如大地堅實的脊梁,默默承載著歲月的滄桑巨變;富有年代感的建筑,恰似忠誠的時光守護者,靜靜佇立,無聲地訴說著曾經的輝煌過往。

“在前期勘景的過程中,團隊幾乎跑遍了新疆、甘肅等地的影視拍攝基地,始終沒有找到心中的理想之地。而當踏入石炭井的那一刻,團隊所有人都被深深吸引了。”《大風吹》制片主任石正偉說,這里的景致與影片劇情和風格高度契合,為《大風吹》營造出獨一無二、無法復制的奇妙氛圍,每一處角落、每一塊磚石都仿佛在與故事對話,給予創作團隊無盡的創作靈感。

“這里雖人去房空,但遺留的歷史痕跡格外明顯,礦山和老建筑完美契合電影場景,獨有的工業遺產所呈現的精神氣質與電影表達的內容不謀而合。”《天逆騎士·變體》制片人郅東輝為這片獨特景致所折服。他說,觸摸著這里飽經風霜的墻壁,仿佛能真切地觸摸到歷史的脈搏,感受到那個激情燃燒的歲月。

“石炭井的地貌有著西北邊境的粗獷豪邁,居住點仍保留著幾十年前的原始風貌,非常符合外景拍攝要求,每一個場景都像是為電影量身打造,讓人仿佛穿越時空。”《突擊》現場導演鄭全斌對石炭井工業文旅小鎮的魅力贊不絕口。

石炭井之所以能征服眾多導演和制片人,是因為這里保存著“全國少有,寧夏唯一”的完整工礦行政區遺址,是拍攝各類影視劇的“富礦”,充滿時代感的廠房、高聳的煙囪、時代特有的綠皮火車,以及大西北獨有的蒼茫遼闊,深受現實主義、軍旅、懷舊、科幻等題材的青睞,加之附近自然景觀豐富,既有沙漠戈壁、又有綠洲湖泊,能在短時間內取到多種場景。

近年來,石炭井積極推進工業文旅影視小鎮建設,大武口區也主動推介石炭井影視拍攝資源并提供“保姆式”服務。《山海情》《萬里歸途》《我的父親焦裕祿》等40余部影視作品先后在此取景拍攝。

專家學者

智引影視綻放光彩

石炭井,這座曾經的煤炭重鎮,如今正憑借其獨特的魅力在影視領域綻放光彩。隨著北京電影學院與石嘴山市政府簽訂校地合作協議,石炭井影視發展迎來新的機遇。

對此,眾多專家學者對石炭井的影視發展寄予厚望,并提出了寶貴建議。

北京電影學院攝影學院院長、青年電影制片廠有限公司董事長曹颋提出,一方面,充分利用北京電影學院的專業優勢和資源,持續為石嘴山市的宣傳賦能,努力把石炭井打造成師生實習實踐基地和校友創作拍攝基地。通過邀請學院的師生校友走進石嘴山、走進石炭井,激發更多創作活力和專業視角。同時,借助學院教學資源,開展影視人才培養交流,為石炭井乃至石嘴山市培養本土影視專業人才;另一方面,不斷完善石炭井的影視服務功能配套。圍繞影視服務功能配套發力,建立石炭井影視拍攝資源名錄,建設演員公寓、中央廚房、道具庫等設施,并成立大武口區演員工會。

北京電影學院視聽傳媒學院教師徐梁在帶隊參觀完石炭井后,對石嘴山市文旅和石炭井影視小鎮的宣傳思路提出了新建議。他認為要深入挖掘石炭井的地方文化特色,立足當地的人文和歷史文化,將獨特屬于石炭井的故事進行挖掘和創作。徐梁表示,還可以通過舉辦影視文化節、主題研討會等活動,吸引更多影視人關注石炭井的地方文化,激發他們的創作靈感。同時,本土作家、編劇對這片土地也有著天然的歸屬感,應該鼓勵他們以石炭井為背景進行影視創作,打造具有地方特色的影視作品。

“哐當哐當……”乘坐寧夏最高齡“綠皮小火車”,穿梭于礦山和城市之間,目之所及,青山環繞。石炭井原八號泉水泥廠殘破震撼的廠區遺址現場,所呈現出來的精神氣質,契合了懸疑、工業、科幻等題材電影拍攝所需要的故事場景,為電影人提供了最具真實感最原始的場景。

在石炭井這片充滿工礦痕跡的土地上,電影藝術正成為鏈接過去與未來的橋梁。本地留守居民,那些曾經默默無聞的面孔,如今成為鏡頭前最真實的風景;他們中的許多人,從提供場地支持到擔任群眾演員,甚至參與幕后制作,用自己的汗水澆灌著石炭井的文化沃土。與此同時,一批又一批懷揣夢想的外地人士慕名而來,他們或是才華橫溢的導演,或是滿懷熱情的制片人,都被這里獨特的魅力所吸引。正是這群電影人的不懈努力,使石炭井隨著影視產業的發展而“花香外溢”。

請輸入驗證碼