中國工業報記者 霍悅

產業強,則縣域興。黨的二十屆三中全會提出,城鄉融合發展是中國式現代化的必然要求,必須統籌新型工業化、新型城鎮化和鄉村全面振興。

“縣域是城鄉融合發展的重要切入點。”7月31日,2024縣域經濟創新發展論壇召開,中國電子信息產業發展研究院院長張立在會上表示,縣域經濟作為國民經濟的基本單元,在區域經濟布局中處于承上啟下的重要連接點,是我國經濟發展的壓艙石和穩定器。

相關數據顯示,截至2023年,全國1865個縣、市、旗,貢獻了全國37%以上的GDP,39%以上的第二產業增加值,46%以上的規模以上工業企業數量,在推動經濟高質量發展中發揮了重要的支撐、帶動和保障作用。

當前,縣域經濟高質量發展加速推進,但仍然面臨著一些困難和挑戰。“縣域產業整體基礎相對薄弱,工業發展層次相對較低,新型工業化進程相對滯后,地區間不平衡、不充分問題還比較突出,城鄉間發展的差距仍然較大。”張立坦言。

立足新時代、新征程、新起點,如何破解縣域高質量發展的難題,走好縣域經濟高質量發展之路?發展縣域新質生產力,需要從哪些方面重點發力?怎樣才能做大做強縣域經濟,筑牢縣域制造業的根基?

保持縣域工業占比穩定

“縣和縣級市作為新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化的重要載體,縣域經濟、縣域工業發揮著不可替代的重要作用。”工業和信息化部原部長、中國工業經濟聯合會會長李毅中指出,近年來縣域經濟中工業占GDP比重卻過早過快下降。“據估算,2010年縣域經濟中工業占43.6%,高于同期全國的40.1%。2020年,也就是10年以后,縣域經濟中工業占比為34.6%,降低9個百分點。雖然高于同期全國的30.8%,但十年間的下降仍然是非常明顯的。”

究其原因,李毅中分析道,在認識和政策上存在脫實向虛的趨向;一些縣域工業發展質量還不高,在產業結構、生產要素、品牌質量、協同發展等方面還有不少差距;在去產能、治理污染等執行過程中,可能出現過急、過多一刀切的現象;外資撤走,部分民企減產關閉或外移。

“要保持縣域經濟中工業占比基本穩定,加大縣域企業的改造轉型升級,培育新質生產力,把縣域工業發展壯大。”李毅中表示,遵循國家和地區的中長期規劃,服從服務于經濟大局。縣域工業要深度嵌入當地城市群、都市圈的產業體系中,與當地的主導產業相配套。

此外,將地方特色優勢產業培育發展成區域經濟支柱,根據當地資源稟賦、環境容量、產業基礎、市場狀況、歷史傳承等進行差異化發展。同時注重發展生產性服務業,與先進制造業深度融合、相互促進。培育優質企業體系,提升縣域企業基礎能力。

黨的二十屆三中全會提出,壯大縣域富民產業。在李毅中看來,要充分利用當地資源和物產,深度精細加工制造,爭創品牌,滿足市場需求,解決民生就業,帶動產業融合,防止所謂“中低端制造業”的盲目退出和無序外遷。

“深入推進縣域新型工業化,狠抓傳統產業的轉型升級,穩住縣域經濟發展的基本盤。”張立同時表示,改造提升縣域鋼鐵、石化、有色、建材等傳統優勢產業,加快新一輪大規模設備的更新,推進產業智能化、綠色化、融合化升級,使縣域傳統制造業向好、向綠、向新轉變,牽引帶動現代產業體系煥發生機。

支持民營企業發展壯大

民營經濟是推進中國式現代化的生力軍。關于民營經濟“5、6、7、8、9”的說法耳熟能詳,即民營經濟貢獻了我國50%以上的稅收,60%以上的國內生產總值,70%以上的技術創新成果,80%以上的城鎮勞動就業,90%以上的企業數量。

“推進縣域新型工業化,尤其要支持民營企業發展壯大。”李毅中強調,縣域企業以民營為主,更需要把發展壯大民營經濟政策,落實到縣域中小企業,為其創造良好的營商環境。

具體而言,首先要保持政策穩定連續,提升公信力、改善執行力、增強安全感。制定政策要科學精準,堅持問題導向,深入調研集思廣益,加強政策協調配合,確保同向發力、形成合力;執行政策要力求落地見效,完善政府誠信履約機制。

其次要堅持和落實“兩個毫不動搖”,央企國企要做出榜樣。央企國企是國民經濟的脊梁和骨干,國有資本要向關系到國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中;向關系國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域集中;向前瞻性、戰略性新興產業等領域集中。

同時,要更好發揮國資國企的支撐力、控制力和影響力、帶動力。央企國企要影響帶動支持民營企業發展壯大,要為民營企業營造更廣闊的發展空間,提供更多的機會。要繼續發揮優勢,向民營企業、合資企業以及外資企業,有序開放供應鏈和產業鏈,合作共生。

第三,要支持民營企業為保障民生、穩定社會擔負重任。當今,民營經濟在涉及民生的制造業中已經占了很大比重,在縣域工業中消費品制造業更為突出,今后還要注重發展消費品制造業和勞動密集型產業,生產民生的必需品,提供更多的就業崗位。要關注改善個體工商戶的謀生環境,把各種紓困政策落實到位。

“民營企業在縣域經濟中的體量很大,要營造多元主體協同創新的體系,謀劃協同創新布局,推動創新的平臺化、數字化、生態化的發展。”科技部原黨組成員、中國科技體制改革研究會理事長張景安表示,未來的世界競爭,很大程度是具有世界影響力的產業集群的競爭,縣域經濟要構建具有本地特色的、有影響力的主導產業,逐步形成縣域經濟的競爭力。

在加快重大創新成果的落地轉化方面,張立則認為,要強化企業在科技創新中的主體地位,激勵企業加大研發投入,在關鍵材料、重大裝備、先進工藝等關鍵領域建設一批實驗驗證平臺和中試平臺,優化制造業創新中心的布局,充分發揮縣域生產制造基地的重要作用,加快重大科技成果從實驗室走向生產線,促進產業科技創新在縣域化點成珠、串珠成鏈。

創新工業大縣發展模式

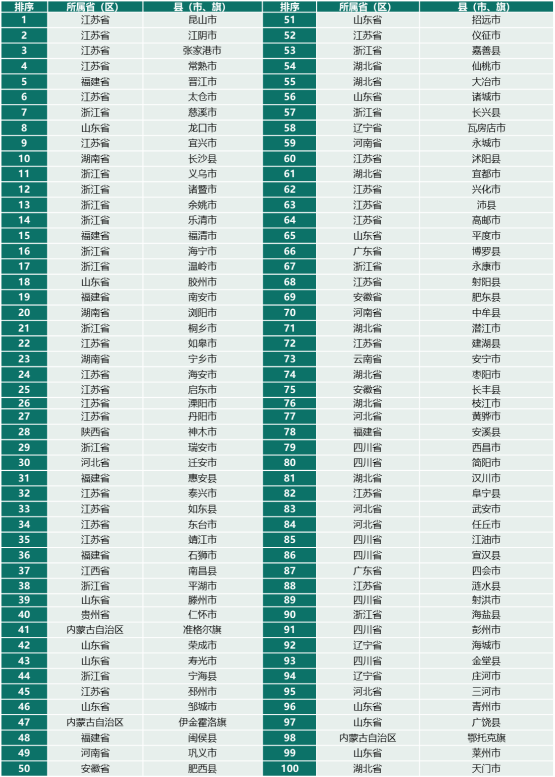

論壇上,《2024中國縣域經濟高質量發展研究》(以下簡稱研究)對外發布,2024賽迪百強縣榜單也一并出爐,為縣域經濟高質量發展提供了有益樣本。

記者注意到,研究共分六大章節,重點關注千億縣、工業大縣和百強縣發展特點和模式,有針對性地選取國內外縣域經濟發展實踐案例總結經驗模式,同時針對縣域新型工業化、新型城鎮化、城鄉融合等重點課題提出五大發展方略建議。

“工業大縣成為縣域新型工業化的關鍵載體。”北京賽迪方略縣域經濟顧問有限公司總經理余德彪介紹,所謂工業大縣,是以工業為主要經濟支柱,具有工業規模大、工業化水平高等特征,這些地區通常擁有較多的工業企業,第二產業就業人數較多,工業對地方經濟發展具有重要貢獻,形成了較為完善的工業體系和產業集群,對區域內或者省內縣域工業發展形成了良好的引領示范作用。

研究發現,部分縣域搶抓國際國內發展機遇,依托自身資源稟賦,不斷推動工業質量變革、效率變革、動力變革,工業綜合實力顯著提升,工業量級持續壯大。“工業大縣發展模式不斷創新,目前已經形成開放帶動型、產業承接型、品牌引領型、創新驅動型、產業鏈延伸型、綠色轉型型、數字賦能型等七大發展類型。”余德彪補充道。

研究顯示,2023年,千億縣總數達到59個,10個縣(市)GDP超2000億元。千億縣以全國1.2%的陸地總面積、4.5%的常駐人口,貢獻了全國7.6%的GDP、10%以上的規上工業企業產值、10%左右的專精特新“小巨人”企業,q其中,昆山市、江陰市、晉江市、張家港市、宜興市5個千億縣規上工業企業產值5000億元,慈溪市、常熟市2個千億縣規上工業企業產值接近5000億元。

百強縣成為重要增長點。百強縣與“粵蘇浙魯”等經濟強省在總體規模、進出口總額、社會消費品零售總額、固定資產投資額等指標比肩,第二產業增加值超過“粵蘇浙魯”等經濟強省,“富民”與“強縣”并重。百強縣人均可支配收入占人均GDP比重高于全國平均水平。

2024賽迪百強縣

2024賽迪百強縣

“整體來看,目前我國縣域經濟已形成三大模式和四大階段。”余德彪進一步解釋道,發展模式層面,包括江蘇、浙江為代表的“狼群模式”,福建、山東、湖北、四川、湖南為代表的“雁行模式”,以及貴州、山西、江西、河北、云南為代表的“獅王模式”。

發展階段層面,可分為爆發期、躍升期、積累期和起步期四大階段。處于躍升期和積累期的這類縣域,已具有較為完善的產業體系,城鄉發展相對協調,經濟增長穩步而持續;爆發期的縣域,在某一方面或某些方面具有明顯的經濟增長;而起步期縣域發展相對較晚,經濟增速有待提升。

請輸入驗證碼